Unterschätztes Alarmsignal: RNA-Schäden rücken ins Rampenlicht

20.02.2025

RNA ist relativ kurzlebig, deshalb galten RNA-Schäden lange als nicht so relevant. Der Biochemiker Julian Stingele erläutert im Interview, warum sich diese Sicht geändert hat.

20.02.2025

RNA ist relativ kurzlebig, deshalb galten RNA-Schäden lange als nicht so relevant. Der Biochemiker Julian Stingele erläutert im Interview, warum sich diese Sicht geändert hat.

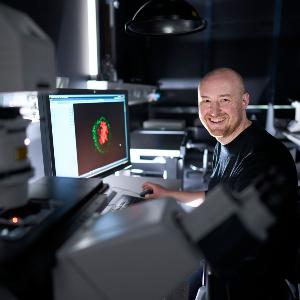

erforscht Schäden an den Nukleinsäuren DNA und RNA. | © LMU / Jan Greune

Julian Stingele, Professor am Genzentrum der LMU München, erforscht die zellulären Mechanismen zur Erkennung und Abbau von DNA- und RNA-Schäden. Mithilfe eines interdisziplinären Ansatzes will er grundlegend verstehen, wie Zellen ihre Funktionalität gewährleisten, indem sie geschädigte Nukleinsäuren identifizieren und abbauen. Zum Thema RNA-Schäden hat Stingele gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen Jacqueline Cordes und Shubo Zhao einen Übersichtsartikel geschrieben, der im renommierten Fachjournal Cell erschienen ist. Im Interview spricht Julian Stingele über aktuelle Erkenntnisse, Herausforderungen und zukünftige Perspektiven der RNA-Forschung.

Zu DNA-Reparatur gibt es bereits relativ viel Forschung, die RNA war bisher weniger im Blick. Warum ist das so?

Julian Stingele: Man ist lange davon ausgegangen, dass RNA-Schäden nicht so relevant sind, weil es einen großen Unterschied zwischen RNA und DNA gibt: DNA wird weitervererbt, jeder Schaden an der DNA kann daher zu langfristigen Veränderungen der Erbinformation führen. RNA-Moleküle dagegen werden abgebaut und immer wieder neu synthetisiert. Sie haben also ein relativ kurzes Leben und man ist davon ausgegangen, dass Schäden wahrscheinlich nicht besonders relevant sind, weil geschädigte RNA einfach entsorgt werden kann.

Warum hat sich das geändert?

RNA ist eines der wichtigsten Moleküle in unseren Zellen. Fast jede biologische Funktion unserer Zellen wird durch RNA vermittelt. Insofern ist es unglaublich wichtig, dass Zellen die Integrität ihrer RNA-Moleküle sicherstellen. Gerade in den letzten zwei bis drei Jahren haben Forschungsgruppen Hinweise gefunden, dass Zellen sehr gezielt auf beschädigte RNA reagieren. So hat sich herausgestellt, dass der akute Zelltod nach UV-Bestrahlung fast komplett durch die verursachten RNA-Schäden vermittelt wird.

Wir haben vor gut einem Jahr einen neuen zellulären Mechanismus entdeckt, der geschädigte RNAs erkennt und abbaut. Da kann man den logischen Schluss ziehen, dass es einen Selektionsdruck geben muss, der dafür sorgt, dass sich derartige Mechanismen im Laufe der Evolution entwickeln. Das bedeutet, es gibt eindeutig eine Notwendigkeit für diese Mechanismen. Deswegen wollen wir uns zukünftig genauer mit RNA-Schäden befassen und untersuchen, wie Zellen diese erkennen und auflösen. Wir denken, dass wir hier an wirklich fundamentalen biologischen Fragestellungen arbeiten. Um diese Forschung zu unterstützen, haben wir letztes Jahr vom Europäischen Wissenschaftsrat einen Consolidator Grant in Höhe von zwei Millionen Euro bekommen.

Wir denken, dass wir hier an wirklich fundamentalen biologischen Fragestellungen arbeiten.Julian Stingele

© LMU / Jan Greune

Wie entstehen RNA-Schäden?

Zum einen gibt es RNA-Schäden, die durch Umwelteinflüsse entstehen. Das ist etwa die schon erwähnte UV-Strahlung, aber auch Röntgenstrahlung oder radioaktive Strahlung schädigt RNA-Moleküle.

Zusätzlich zu diesen äußeren Einflüssen produziert unser Stoffwechsel permanent reaktive Substanzen, die die RNA schädigen können. Das ist ganz normal und diese reaktiven Moleküle sind auch meistens nicht besonders langlebig, aber es gibt eben immer die Chance, dass eines auch die RNA schädigt. Das heißt, man kann RNA-Schäden nicht entkommen, auch wenn man nie in die Sonne geht.

In Ihrem Übersichtsartikel erwähnen Sie zwei Schlüsselrollen der Erkennung von RNA-Schäden. Welche sind das?

Wir denken, einmal ist die RNA-Schadensantwort wichtig, um das direkte Überleben der Zelle zu sichern. Dabei geht es weniger darum, die Funktion der beschädigten RNA wiederherzustellen. Wir vermuten, dass es wichtiger ist, den Schaden zu erkennen und aufzulösen. Das funktioniert erstaunlich gut. Wenn wir RNA-Schäden in Zellen induzieren, dann sehen wir, dass Zellen sehr effizient innerhalb von Minuten reagieren.

Ein anderer Aspekt ist: Wenn eine Zelle RNA-Schäden erfährt, dann leidet sie wahrscheinlich gleichzeitig immer auch unter DNA-Schäden. Wir haben die Hypothese, dass die Erkennung von RNA-Schäden ein Alarmsignal für die Zelle ist, dass vermutlich auch ein Problem mit der DNA vorliegt. Die Zelle kann dann den eigenen Tod auslösen und so verhindern, dass sie mittelfristig vielleicht zu einer Tumorzelle wird.

Als Konzept wird immer klarer, dass Zellen nicht den Schaden direkt erkennen, sondern den Effekt des Schadens spüren. Der Mechanismus, den wir gefunden haben, wird beispielsweise ausgelöst, wenn durch den Schaden das Ablesen der mRNA im Ribosom blockiert wird. Dann bleiben die Ribosomen stecken und fahren quasi aufeinander. Die genaue Identität des Schadens ist dabei gar nicht so relevant. Somit ist dies ein sehr effizienter Mechanismus, um verschiedene Arten von RNA-Schäden zu erkennen.

Man kann RNA-Schäden nicht entkommen, auch wenn man nie in die Sonne geht.Julian Stingele

Was sind die größten Herausforderungen bei der Erforschung von RNA-Schäden?

Eine große Herausforderung ist, dass die meisten Quellen von RNA-Schäden auch DNA-Schäden verursachen. Das heißt, wenn wir Zellen untersuchen, ist es relativ schwer zu unterscheiden, ob der Effekt an den RNA-Schäden lag oder an dem gleichzeitig entstandenen DNA-Schaden.

Als Lösung für dieses Problem versuchen wir, Systeme zu entwickeln, in denen wir gezielt die RNA schädigen können, ohne dass gleichzeitig auch ein DNA-Schaden entsteht. Ein Trick, den wir benutzen, ist, die Zellen mit einem bestimmten modifizierten Baustein zu „füttern“. Dieser Baustein wird nur in RNA eingebaut, aber nicht in DNA und kann dann, nach dem Einbau in die RNA, durch niedrige Energiestrahlung gezielt geschädigt werden. Auf diese Weise können wir spezifisch RNA-Schäden herbeiführen und analysieren, welche Effekte auf diese Schäden zurückzuführen sind.

Gibt es Hinweise, dass RNA-Schäden mit Krankheiten in Verbindung stehen?

Wir sind hier noch relativ am Anfang. Aber es gibt verschiedene Hinweise. So führt eine fett- und zuckerreiche Ernährung oft zur Bildung sogenannter reaktiver Sauerstoffspezies. Im Mausmodell konnte gezeigt werden, dass die Entzündungen, die mit einem solchen Ernährungsstil einhergehen, anscheinend zu einem großen Teil durch RNA-Schäden hervorgerufen werden.

Direktere Hinweise gibt es in der Chemotherapie. Das ist ein Bereich, auf den wir auch in meiner Arbeitsgruppe den Fokus setzen. Der akzeptierte Mechanismus für viele Chemotherapeutika ist, dass sie die DNA in den Tumorzellen schädigen und dies letztendlich zum Tod dieser Zellen führt.

Aber viele dieser Chemotherapeutika schädigen eben auch RNA. Bisher wurde kaum untersucht, zu welchem Grad RNA-Schäden zum Erfolg der Therapie oder auch zu den Nebenwirkungen beitragen. Wir untersuchen das Chemotherapeutikum Azacitidin, das vor allem bei der Behandlung einer bestimmten Art von Leukämie eingesetzt wird. Und wir sehen zumindest in Zellkulturen, dass die akute Toxizität dieses Chemotherapeutikums fast komplett über RNA-Schäden vermittelt wird.

Kann das auch medizinisch relevant sein?

Für uns war es unglaublich interessant, dass ein Chemotherapeutikum, das seit Jahren verwendet wird, wahrscheinlich ganz anders wirkt als gedacht. Das Mittel funktioniert nicht bei allen Patienten, und man weiß bisher nicht, warum. Es wäre sehr wichtig zu verstehen, wie es genau wirkt, um vorhersagen zu können, welcher Patient gut darauf anspricht und welcher nicht.

Wir haben in einem genetischen Screen alle 20.000 humanen Gene getestet und ein Gen identifiziert, das bei der RNA-Schadensantwort auf dieses Chemotherapeutikum mit Abstand den größten Effekt hat. Wenn dieses Gen entfernt wird, verlieren die Zellen ihre Fähigkeit, auf RNA-Schäden zu reagieren. Dann werden sie sehr sensitiv gegenüber der Chemotherapie. Im Gegensatz dazu kann man verschiedenste Gene für DNA-Reparatur entfernen, ohne diesen Effekt zu sehen. Dass das so drastisch ist, hätte man sich gar nicht erträumen wollen.

Eine Hoffnung ist natürlich, dass wir diese RNA-Schadensantwort irgendwann pharmakologisch modulieren können, um zum Beispiel Tumorzellen sensitiver auf die RNA-Schäden zu machen und damit die Therapien zu verbessern.

Für uns war es unglaublich interessant, dass ein Chemotherapeutikum, das seit Jahren verwendet wird, wahrscheinlich ganz anders wirkt als gedacht.Julian Stingele

© LMU / Jan Greune

Wo sehen Sie zukünftig den größten Forschungsbedarf?

Ein Aspekt ist, vermehrt krankheitsrelevante Fragestellungen zu untersuchen – zum Beispiel, in welchem Ausmaß RNA-Schäden durch Chemotherapien verursacht werden und wie sie den Therapieerfolg beeinflussen.

Ein weiterer Blind Spot, den wir adressieren wollen, sind die Effekte auf unterschiedliche Arten von RNA. Im Moment konzentriert sich fast die komplette Forschung auf Schäden in mRNAs, also die Überträger der Baupläne für Proteine. Diese machen aber nur einen kleinen Teil der RNA in unseren Zellen aus. Der größte Teil zellulärer RNAs führt andere Funktionen aus. Wir wissen wenig bis nichts darüber, wie Schäden in diesen RNA-Molekülen erkannt werden und welche Konsequenzen sie nach sich ziehen. Auch das ist stark in unserem Fokus.

Das Umfeld an der LMU München bietet dafür ideale Bedingungen: Wir können hier mit führenden Expertinnen und Experten im Bereich Ribosomen- und RNA-Biologie zusammenarbeiten und durch die Kooperation mit Partnern am LMU Klinikum sind die Wege kurz zu Medizinerinnen und Medizinern, die die Chemotherapien einsetzen, an denen wir forschen.

Was treibt Sie persönlich an, in diesem noch jungen Forschungsbereich zu arbeiten?

Wir haben jetzt plötzlich hier eine ganz neue Perspektive. Das ist sehr stimulierend und interessant, und es ist unglaublich bereichernd, dass man hier noch so ein großes Feld vor sich hat, zu dem man wirklich etwas beitragen kann. Man kann sich vor Fragen gar nicht retten, das Problem ist eher, sich zu entscheiden, an was wir zuerst arbeiten wollen.